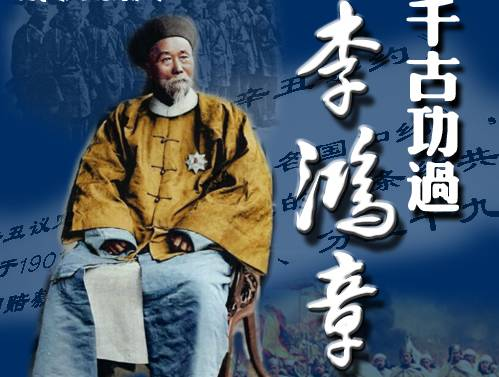

薪尽火传,功过难评的名臣李鸿章(六)

薪尽火传,功过难评的名臣李鸿章(六)

导读:

李鸿章运用圆熟的政治手腕平息了“天津教案”,从而在政治影响力上超越曾国藩,成为此时的“晚清第一能臣”。盛宣怀加入李鸿章的幕府,因家学渊源逐渐获得李鸿章的器重,成为他办理洋务的首席智囊。李鸿章听从盛宣怀的建议决定出手对付胡雪岩,以此来抑制影响力越来越大的左宗棠。

(接上期)

天津教案 国藩折戟

由于《天津条约》等不平等条约的签订,西方基督教的社会力量和政治影响力与日俱增,西方文化不断紧逼的入侵步伐对中国传统文化造成了巨大的冲击。

近代中国时时处于“侵略和反侵略斗争”的历史背景下,政治权益和经济权益都受到严重的削弱,此时又面临两种不同文化和价值观的剧烈冲突。

因此,双层内涵的斗争在“天津教案”这个节点上突然爆发,一时引起中外瞩目。

曾国藩久居高位,有较强的政治敏锐性。他为人谨慎,知道事关重大,故在前去天津前写好遗书并做好后事安排。

一方面,曾国藩能够借此向朝廷显示自己克己奉公、为国分忧的知识分子情怀,以便成为名臣典范载入史册;

另一方面,他确实意识到此事的棘手,已经做好了最坏的准备,以免到时措手不及。这些安排一举双得,也符合曾国藩一贯的行事风格。

但是,客观来说,曾国藩的特长在于修身和齐家,他治国的能力是相对较弱的。

遍观曾国藩的一生,他在处理复杂政治事件和经世致用方面亮点不多。往往是他很想把事情处理好,却偏偏心有余而力不足。

曾国藩的这一特点与其他中兴名臣胡林翼、左宗棠等人相比,尤为凸显。可以说,他是一个理学名家,是一个优秀的传统知识分子,却不是一个济世干臣。

他的道德底线较高,让人敬佩,但是这也导致他思想上的条条框框很多,处理一些复杂事件时总是不够务实,进退失据。“肃顺案”是如此,“天津教案”也是如此。

当然,金无足赤,人无完人,这些缺点并不损害曾国藩的名臣形象,反而让他更加真实。此为题外话。

不出所料,在处理“天津教案”的过程中,曾国藩迫于洋人的压力,先后逮捕了相关人等80多人,其中20人被他定下死罪。

与此同时,曾国藩把天津知县(地位大致相当于今天的县委书记)和知府(地位大致相当于今天的市委书记)革职充军,希望让他们背黑锅以平息洋人的怒气。

果然,这种简单粗暴的处理手段让朝野上下一片哗然,舆论纷纷指责他“卖国求荣”、“献媚洋人”、“民族败类”,瞬间把曾国藩从“平定太平天国的圣人”打回到“卖国求荣的奸贼”层面,个人声誉一落千丈。

面临如此巨大的内外压力,再加上追求“载入史册的名臣”这一人生定位,曾国藩此时处于精神崩溃、感觉大势已去的颓废状态。

通过幕僚们的细致讨论,曾国藩终于认清现实,不再敢摆“勇于任事的名臣”谱,决定立即上书以年老体衰为由把这副担子卸下来再说。

而此时的李鸿章正是意气风发的时候,他也一直在关注着这个影响重大的事件后续发展,并敏锐地意识到这是自己的一个重大机会。

他认为曾国藩的处理方法存在很多问题,但是在这种敏感的时刻他也不好谏言,以免适得其反。

不久后,李鸿章就接到朝廷圣旨,让他顶替曾国藩继续处理“天津教案”。

这是自“平定捻军”之后,李鸿章又一次帮助曾国藩收拾残局。

当时曾国藩因调度不灵、进展不顺,朝廷指派李鸿章接替他的位置负责剿捻,从而确定了李鸿章在军事上的影响力超过曾国藩。

而这一次,李鸿章奉命接受处理“天津教案”,再次帮助曾国藩收拾残局,则意味着李鸿章在政治地位上开始超越曾国藩。

客观来说,曾国藩和李鸿章两人在能力方面各有优势。曾国藩在修身和齐家方面远高于李鸿章;但是在治国方面,李鸿章的理政能力却强于曾国藩。

曾国藩在处理复杂事务时常常一筹莫展,而李鸿章却总能另辟蹊径、游刃有余。

从某个角度来看,李鸿章虽然因签订很多不平等条约而声名狼藉,但在这一点上我们却不能不公正地评价。

李鸿章拜访曾国藩后,看到他长吁短叹的颓废状态,顿时对老师的心理压力感同身受——多年经营的好名声毁于一旦,这可是曾国藩最重要的人生追求啊!

四大策略 各个击破

虽然心情极度不好,但出于知识分子的道德修养,在交接工作时曾国藩还是郑重地对李鸿章问道:“少荃,现在‘天津教案’的局势败坏,我们处于很被动的境地,你接手后准备怎么处理?”

李鸿章安慰了老师一下,然后微笑地说道:“涤师,这些年我在上海和洋人打交道比较多,对他们的行事手法很熟悉。因此,我的计划就是跟他们打‘痞子腔’,避重就轻,各个击破。”

听了李鸿章的说辞,曾国藩瞬间就怒了,睁大眼睛说道:“少荃,‘痞子腔’是怎么个打法?我们读书人要以诚待人,要有自己的道德准则。

对外交涉尤其重要,我们要顾及朝廷的形象,怎么能够像痞子一样,把道德底线放得如此之低,这成何体统?少荃啊,你勇于任事是好的,但凡是要注意把握好‘度’,不可丢掉我们士人的体面。”

李鸿章也想不到老师曾国藩的反应这么大,马上鹌鹑了,唯唯诺诺地答应着,但是他的内心却腹诽不已:“我的老恩师啊,这是外交活动,讲究的就是皮厚心黑,讲究的就是尔虞我诈,讲究的就是利益至上。这不是在学校里教书育人,讲究‘温良恭俭让’的君子风格。

脸皮这么薄怎么干外交?你还搞以诚待人、自律修身那一套?到时掉到坑里,被人卖了还帮别人数钱。

现在我总算知道为什么‘天津教案’会演变成今天这个样子了。得,您还是多写几封信、出几本书、带一些学生,做一些高大上的事情吧。这些复杂而无底线的事情我这个弟子就服其劳了。”

李鸿章走马上任之后,马上把曾国藩的意见抛诸脑后,在与洋人打交道时把“痞子腔”发挥的淋漓尽致。

“痞子腔”的特征就是虚张声势、说话不算话、偷梁换柱、顾左右而言他等等——这是弱国外交的重要手段,正面交锋实力不足,只好虚与委蛇,以谎言对谎言,通过示弱和恭维来满足强者精神上的愉悦,从中获取自己的利益。

“天津教案”的涉及方面主要有四个,分别为洋人、民众、官员和朝廷。曾国藩的处理方案简单粗暴、一团乱麻,各方都不满意,所以导致举国上下骂声鼎沸。

李鸿章有鉴于此,重新梳理事件的脉络,有针对性地对各涉事方采取有效措施。

第一,针对洋人——大打“痞子腔”,寻找解决突破口。

李鸿章为人很务实,他与洋人既能畅谈友谊,聊聊高大上的东西;也能插科打诨,聊聊低级趣味。能蒙则蒙,把胸脯拍得震天响,但在关键时刻却大打“太极拳”,不断地通过缜密的分析寻找事件处理的突破口。

通过几天的观察和对比分析,李鸿章发现俄国人只对“经济赔偿”感兴趣,而对“严惩闹事民众”则是持无所谓的态度。

于是,他欣喜不已,果断地把俄国作为突破口,迅速给出一些利益,让谈判取得了重要的进展,从而有利地缓和了中国与洋人间的矛盾。

第二,针对朝廷——利用私底下的利益换取洋人的让步,从而保存朝廷的颜面。

虽然中国此时的实际国力已经较弱,但是清朝的统治者还是维持自己“天朝上国”的古老思维,把脸面看得高于一切。

朝廷的想法就是“不能你洋人说什么就什么,我们一定要有谈判并让你们退步的权力”。李鸿章通过谈判,趁机把20个死刑犯改为16人,给了朝廷一个大大的台阶,维护了朝廷的脸面,从而赢得慈禧等人的赞赏。

第三,针对涉事民众——棒子高高举起,移花接木。

把闹事的16个民众首领斩首是必要的,否则无法以儆效尤,也没有把办法向洋人交代。

但是,李鸿章把这些人判处死刑之后,施展“移花接木”大法,暗中指使心腹丁日昌用其他的16个死囚把这些人选替换。

涉事民众都是这场风波的骨干,能够从阎王殿上死里逃生已经是幸运之极,大家都知道“闷声发大财”才是正理,所以也就不会继续闹事。

俗话说的好:蛇无头不行。没有了这些骨干的引领,民众的不满和闹事的心气也就渐渐平息下来。

第四,针对涉案官员——公开严惩,暗中补偿。

对于天津知县刘杰和知府张光藻等人,李鸿章先暗中安排人给他们家属各一万两银子(大致相当于今天的1000万元)作为补偿。

然后,把他们大张旗鼓地流放外地,承诺等风波过后可考虑把他们官复原职或是异地任职。

对于这些官员来说,地方稳定工作没做好原本就是你的过错,你给朝廷带来巨大麻烦难道不应该承担相关责任?现在给予补偿并承诺你未来东山再起已经是仁至义尽了,所以他们也没有意见,同时还运用自己的影响力去息事宁人。

因此,通过对涉事各方的妥善处理,这件轰动天下的“天津教案”在李鸿章圆熟的政治手腕下渐渐地尘埃落定。

“天津教案”是一个重要的转折点,它意味着李鸿章自此超越曾国藩成为“晚清第一能臣”。

湘淮争秀 见仁见智

客观来说,李鸿章在“天津教案”的处理上手段相当圆熟,有很多的可圈可点之处。从这个事件中我们也可看出李鸿章与曾国藩的区别——李鸿章的道德操守不如曾国藩,但是处事风格比他更加务实、更加通透。

而曾国藩因为“内疚神明、外惭清议”,变得心情抑郁,在一年之后郁郁而终。一代名臣如此离世,让人扼腕叹息!

曾国藩和李鸿章都是中国晚清传统知识分子的代表之一,但是处事风格的不同与他们各自的学养和性格有关。

曾国藩一直希望通过“修齐治平”来名载史册,实现自己的人生价值,所以他的很多努力和布局都是朝着这个方向。

曾国藩虽然也有人格上的缺陷,他目睹了许多的现实丑恶,甚至有时还不得不在被迫妥协下苦苦挣扎,但是他依然还保留着一定的道德底线。

从某种程度上可以说,曾国藩已经在那个时代把自己能做的都做到了极致。

只是面对跨越时代的巨大差距,面对工业文明对农业文明的碾压之势,以深受传统文化影响的曾国藩的知识结构和认知深度,他已经无法应对更为复杂的局面,所以才会每每显得力不从心。

我们可以做出这样的大胆假设——按照曾国藩的性格特征和行事风格,如果寿命能够延长20年,那么他面临的困境和所做的错事可能会更多,而他的历史评价也可能会发生巨大的变化。

当然,历史不容假设,只能让后人根据它的运动轨迹去分析和评判,以便寻找一些有价值的智慧,鉴于往事,资以治道。

相比曾国藩,李鸿章的性格则更为圆通得多,他既有封建士大夫的高贵,也带有草根阶层的精明与刁滑。这是一种弱者的智慧——务实精明、审时度势、趋利避害。

因为领军人物的特性,“湘军体系”和“淮军体系”也呈现出明显不同的群体特征。曾国藩希望通过文化与价值观来聚集一群有志者共成大事,而李鸿章则希望通过利益的捆绑来实现体系内部人员的凝聚力和向心力。

湘军模式的特点在于大家是因为价值观一致而走到一起的,不是因为领袖的个人威望和利益走到一起,所以体系内部的各位名臣独立性较强。

湘军体系内部山头较多,在曾国藩完全统一思想之前,他并没有一言九鼎的能力。湘军有“三大山头”,而淮军则是“一枝独秀”。

而李鸿章的“淮军系”和后来的“北洋系”,原本就是以利益进行聚集,认同、服从李鸿章的人升官发财没问题,不认同的人就要剔除体系。

所以,从某个角度上来说,“淮军系”的凝聚力要大于“湘军系”,但是英才辈出则会远远不如。

曾国藩能够在功业顶峰居安思危,急流勇退地解散湘军,从而保全了自己的身后之名;而李鸿章却始终把淮军掌控在手里,享受大权在握的同时,也不得不承担因此而来的历史骂名。两种模式各有优劣,见仁见智。

淮军钱袋 闪亮登场

同治九年(1870)对于李鸿章来说还有一件重要的事情,那就是晚清的另外一位著名人物粉墨登场,进入李氏幕府参赞洋务,他就是后来名震天下的洋务名臣盛宣怀。在这里南山君简单地介绍一下这位近代的历史名人。

盛宣怀,字杏荪,号止叟。祖籍江苏,秀才出身,是官办商人、买办和洋务派的著名代表人物,被誉为“中国实业之父”、 “中国高等教育之父”等等。

盛宣怀在自己的一生中有意无意地创造了多项“中国第一”:第一个民用股份制企业——“轮船招商局”;第一个电报局——“中国电报总局”;第一家银行——“中国通商银行”;第一条铁路干线——“京汉铁路”;第一个钢铁联合企业——“汉冶萍公司”;第一所高等师范学堂——“南洋公学”(今上海交大、西安交大前身);第一座中国公共图书馆;创办了中国红十字会等等。

盛宣怀的父亲盛康是胡林翼的老部下,很得胡林翼的器重,“以全省厘政委之”。盛康时任湖北粮道、盐法道等重要职务,竭力地为湘军筹集军费,为湖北成为湘军大本营和后勤基地立下了汗马功劳,是胡林翼体系的重要人物之一。

众所周知,湖北粮道虽然只是一个厅级干部,但在战争时期位置非常重要,非亲信者不用。后来胡林翼推荐他领布政使衔(副部级待遇),与胡雪岩在左宗棠体系的地位大致相同。

盛宣怀进入李鸿章幕府后协助李鸿章兴办洋务,由于家学渊源,他很快就如鱼得水,深受李鸿章的赏识。

曾国藩去世后,李鸿章和左宗棠的矛盾越来越尖锐,特别是“海防论”和“海陆并重论”之争使得两者身边的势力形成了泾渭分明的团体,斗争呈现白热化。

光绪九年(1883)的一天,盛宣怀来到李鸿章的家中,看到他正面沉如水地坐在书房沉思,就静静地站在一边等待。

李鸿章看到盛宣怀前来,随意地摆摆手,说道:“杏荪啊,我看你今天心急火燎地赶过家中来找我,是有什么大事发生吗?”

盛宣怀面带微笑地说道:“老大人,我今天过来主要有两件事,一是听说您身体微恙,所以来问候一下。二是我知道您心里忧虑什么,给您送灵丹妙药来了。”

李鸿章不禁笑了起来,说道:“哦?难道你小子是我心里的蛔虫?连我想什么都知道?还是你最近认识了哪个游方郎中,搞点狗皮膏药到处卖弄?好吧,既然来了,有什么话就说,别遮遮掩掩的?”

盛宣怀好整以暇地坐在椅子上,喝了一口茶,有些严肃地说道:“荃公,以学生的愚见,您最近的忧虑主要在于左季高声势大涨,导致我们感到压力。我这里有一些不成熟的想法和建议,可以供您参考。”

李鸿章闻言也开始重视起来,他想不到这个幕僚除了办理洋务的能力之外,对于政治的洞察力还颇有独到之处。

盛宣怀理了理思路,继续说道:“目前左季高之所以声势大涨,不过是在军事领域。众所周知,这个领域恰恰是耗费钱粮最多的地方,看着繁花似锦,却有致命的窍门,关键人物就在于那个号称为‘湘军钱袋子’的胡雪岩。

坊间有传言‘左兴胡必兴,倒左必倒胡’,所以荃公您如果想稍稍抑制左季高,必须从他最薄弱的地方下手,直接把胡雪岩击垮,从而抑制左季高的势头。

胡雪岩的商业体系一旦崩溃,左季高体系的财政就可能崩溃。他年事已高,面临这样的压力必定更加左支右绌。”

(篇幅所限,留待后述)

下期导读:

“淮军钱袋子”盛宣怀和“湘军钱袋子”胡雪岩的对决是如何尘埃落定?名载史册的“东南互保”条约又有怎样的幕后内情?

请看下期文章《薪尽火传,功过难评的名臣李鸿章(七)》

往期文章

图片来源网络,版权归原作者所有。本文由南山煮酒原创,转载请注明。

抱团交流

一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群,扫码添加客服微信(备注“进群”哦)。

目前100000+人已关注加入我们

上一篇:全品类招募,200亿采购需求,30家大卖家详细信息下期宣布!

文章为作者独立观点,不代表AMZ520立场。如有侵权,请联系我们。